| 印刷媒介

伴随人群的集中,社会共同体的扩大以及信息量的增加,口头传播远不能适应组织和联系的需要,于是,构筑于印刷媒介基础上的印刷传播文化逐渐形成。印刷媒介存在的前提条件是作为记载工具的文字、作为文字载体的纸张、把文字与纸张结合在一起的印刷术。

|

口头语言的局限引发了人类对文字的发明改造。大约5000年前,最早的图形文字在埃及、美索不达米亚等东方社会产生。公元前14世纪,中国的殷代出现了甲骨文。早期的文字是沿着两个方向发展的:表意象形文字和表音文字。如此,作为记录手段的文字符号性大大增强。值得注意的是,作为传播思想、知识、经验、习惯的符号,文字在产生时期远不如口头语言更为有效,最多不过起了一个记录手段的作用。随着书面语言的产生,文字的符号化地位被确立,文字涵容思想、知识的能力大大提高,独立于口头语言的文字传播空间得以形成。

书面语言的产生,首先向承载文字的材料发出挑战。作为对这一挑战的应战,人类经过三千多年的冥思苦想和不懈地寻觅、择优,终于使梦寐以求的愿望实现。人类早期的文字、图画载体是石头、金属、粘土板、龟甲、兽骨、金字塔、石雕和羊皮纸等材料。这些材料大多直接取材于自然界,虽然粗糙、简单、笨拙,但其质地较泼辣,极具耐久性。因此,它们被西方学者H.A.英尼斯称为时间的媒介,并且得到许多学者对该提法的认同。这些文字载体先后形成于古代至中世纪,并都是保存至今,可谓经久不衰,真不愧为时间媒介的称号。但是,若把文化传播分为纵向的“传”和横向的“播”两个方面,前者是时间的标识,后者则是空间的表征。那么,在这个萎缩了的人类文化传播的坐标系中,我们会发现,所谓的时间媒介仅仅附着于纵轴之上,在横轴上并无多少印迹留下。这意味着只注重“传”的时间媒介在“播”的方面具有大大的不足和缺陷,从而预示着它们最终被淘汰的命运。

公元前3000年左右,古埃及人开始利用纸莎草制成草纸,并成为随后几个世纪中地中海沿岸国家使用最多的文字载体。公元5世纪,萨克斯人开始以动物皮作为书写纸,如可正反两面写字的羊皮纸等。古代中国,书写材料取材较广,起先是把文字写在竹简、木简和帛即绢布上,

后来又出现了用植物纤维制成的纸。公元105年,蔡伦改进了造纸术,开始用树皮、破布、纤维和渔网制纸。四个世纪后,这一技术向东传入高丽和日本,五个世纪后,开始经中东和北非西传,12世纪时传到欧洲。至此,可以说造纸术已成为世界人民的共同财富。以上所述,从古埃及的纸莎草纸,到中国的合成纤维纸,作为书写材料,具有轻便、可卷的共性,并且易于携带、便于运输,从而克服了时间媒介在异地两处进行文化传播难以克服的距离困难,为传播空间范围的扩大作出了实质性的贡献。因此,这类文字书写材料又被人称作空间的媒介,它既延续了时间媒介的优点,又弥补了它的缺陷和不足,使人类文化传播坐标系纵横两轴的力量达到平衡,使文化传播能协调、稳定、快速地向前发展。另外应该提及的是,文字书写材料的变革,引起书写本身的变化,书写材料从石头到纸,字体发生了由线状装饰性的到圆而简朴的变化,书写难易程度的极大改变使文字书写世俗化。

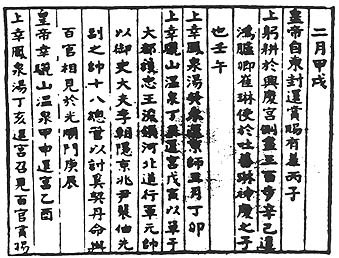

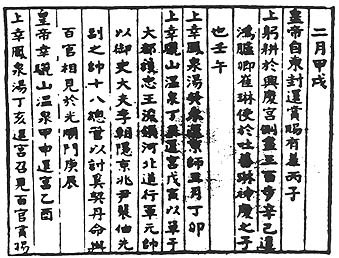

文字与文字书写纸张的形成,迫使人类关于文化传播的探索目标指向下一个必然性的问题——文字与纸张的结合方式,即如何书写,换言之,是为印刷术问题。从历史上看,书写方式是随着书写工具和记载材料的变化而变化的。时空媒介的存续使书写多以刀作笔,以刻为写,改变了书写材料原貌,文字成为记载材料有所失后之所得,可谓真正的硬笔书法。空间媒介的形成改变了人类的书写方式,在保持记载材料原貌的基础上,采用为其添加颜色的方法,使文字成为记载材料有所得之后的获得。古代埃及人用菜叶加烟渣调成墨汁,芦苇茎作笔杆在纸莎草纸上书写,卷之成纸莎草书卷。后来古罗马人仿效之。经过几代人的如法炮制,竟于公元前540年在雅典集成了世界上首座公共图书馆。文字符号复制的最早形式是手抄书本,但手抄因费时费力,成本高,复制规模和范围极小,不管手抄现象处于民间,还是处于罗马的抄写奴隶作坊、中世纪修道院的抄本工房之中,都是如此,到中世纪末的大学的抄写生组织,手抄本的复制效率多少有些提高,但其规模终究有限。至此,文字符号复制的速度成为制约文化传播的一个关键性因素,因而提高符号复制效率,加快复制速度,成为这个阶段人类文化传播的最直接最现实的要求,于是,纸张印刷术应运而生。公元7世纪初,雕版印刷术由智慧的中国人发明出来,随之诞生了现存最早的印刷物——公元868年中国印刷的《金刚经》,而此时的欧洲仍处于手工制作图书的手抄状态。公元11世纪中期,中国宋代布衣毕升发明制造活字的办法。在毕升的启发下,元代人先后发明了木活字和铜活字,使文字符号复制的效率大大提高。四百年后,德国人古登堡创制活字版,使用金属活字和活版印刷术,于1456年出版了《四十二行圣经》,并一次性印刷200本。在这一过程中,首次采用机器复制信息,意味着个人无限分享信息能力的初步形成。

|

活版印刷技术的优越性使其迅速得到普及和进一步发展。活版印刷一改以往人力手工制造书籍的局面,首次在文字复制过程中采用机械动力,终于使印刷物的划时代的大量复制获得成功,从而带来文化传播空间的迅速膨胀,并几乎是无限地扩大了一个分享文化信息的能力。

印刷术的发明可以说是古代中国人带给世界的另外一个福祉。中国人大约在南北朝时期发明了雕版印刷术。到北宋时期,人们进一步将雕版印刷改进为活字印刷。1045年,毕升发明了泥活字,“若印数十百千本,则极为神速”。但事实上当时中国人仍然习惯使用雕版印刷方式。直到明朝,我国的早期报纸才采用活字印刷的方式出版。活字印刷传入高丽后,发展很快,并将其传到了世界上的其他国家。

印刷领域进一步发展的成果是报纸和刊物的出现。用马克斯?韦伯的话讲,印刷术虽然为中国人首先发明,但印刷 品尤其是指那些只是为了付印而且只有通过付印才成其为作品的印刷品,如报纸和期刊的诞生地却在西方。 品尤其是指那些只是为了付印而且只有通过付印才成其为作品的印刷品,如报纸和期刊的诞生地却在西方。

早期的报纸一般发行量比较低,这除却人口因素(包括人口数量和人口素质特别是识字率)等原因的制约以外,还与印刷机器的质量有关。从古登堡发明活版印刷技术后约400年的时间,

印刷的机械技术虽有改善但进步不大。直到西方工业革命爆发,印刷机械技术停滞不前的局面才被打破。

随着机械技术的不断改进,印刷机的性能和生产能力得以逐渐完善和提高,报纸得以大批量的印刷复制。由此,大众传播媒介的萌芽开始萌生,大众传播的序幕渐渐被拉开。

得益于印刷术的发明和改进而产生的又一种印刷品形式是杂志。杂志犹如报纸的孪生姊妹,两者不仅几乎同时产生,而且还有许多共性。但毕竟杂志不是报纸,它在保持报纸的许多优点的同时,又以容量大、理论性强、方向专业等优越性获得与报纸共同争雄于文化传播的资格。

以上所述,基本能够勾勒出印刷媒介发展的大体脉络。印刷媒介的主要代表是书籍、报纸和杂志,而这三者的共同前提是文字、纸张的产生以及文字与纸张的结合,可以形象地说,书籍、报纸和杂志是文字与纸张联姻的结晶。不仅如此,这种联姻的持续将把它们的三个“爱子”推向大众媒介的剧场上,在大众文化传播的舞台上担当重要角色,尽显各自风骚。

相对于口头媒介,印刷媒介给文化传播带来间接性、客观性、抽 象性、广泛性的特点。这一时期,由于作为文化符号载体的印刷品一经产生便可以独立存在,使传播者与受众的时空距离被拉开,从而产生间接传播。印刷媒介消除了文化传播主体即传播者和受众的主观性,使文化符号比较全面、完整地表达信息的意义,因而文化传播更客观、更真实。由于文字符号建构的语言表达了所指的共性,摆脱了特殊性和形象性的纠缠,所以,奠基于语言的印刷媒介赋予了文化传播抽象性的特点。印刷媒介的技术性能使文化传播在一定程度上超越了时间存在物的限制,较强地依存于一定的空间存在物,不仅可以较长时间地在历史上延续下去,而且还能在社会上广泛蔓延,前者使文化获得超时代性,因此,文化能代代相传;后者使文化被赋予超民族性。在消除方言造成的文化隔阂的前提下,使异彩纷呈的多元文化沟通、对话、共存,从此,知识的权力垄断始遭突破,文化被颠覆,文化传播因获得无限性而平民化、百姓化,国家和民族的文化基础得以形成。 象性、广泛性的特点。这一时期,由于作为文化符号载体的印刷品一经产生便可以独立存在,使传播者与受众的时空距离被拉开,从而产生间接传播。印刷媒介消除了文化传播主体即传播者和受众的主观性,使文化符号比较全面、完整地表达信息的意义,因而文化传播更客观、更真实。由于文字符号建构的语言表达了所指的共性,摆脱了特殊性和形象性的纠缠,所以,奠基于语言的印刷媒介赋予了文化传播抽象性的特点。印刷媒介的技术性能使文化传播在一定程度上超越了时间存在物的限制,较强地依存于一定的空间存在物,不仅可以较长时间地在历史上延续下去,而且还能在社会上广泛蔓延,前者使文化获得超时代性,因此,文化能代代相传;后者使文化被赋予超民族性。在消除方言造成的文化隔阂的前提下,使异彩纷呈的多元文化沟通、对话、共存,从此,知识的权力垄断始遭突破,文化被颠覆,文化传播因获得无限性而平民化、百姓化,国家和民族的文化基础得以形成。

然而由于印刷媒介作用于人的前提是对文字符号的掌握和应用,因此,那些不能达到这一要求的人特别是大部分体力劳动者被拒斥于“传播领域之外,于是,传播成为一种权利的标志,成为一种文化特权”,同时,印刷传媒对口语传媒的超越,淡化了文化传播的直接性和生动具体性,使信息反馈的难度加大。

|